| 国道257号 |

| part5 |

| R472交差点〜R158三尾河交差点 |

| 高山市 |

|

|

|

| 212.高山市清見町大原 | 213.串刺しおにぎりが設置されている | 214.電光掲示板にも2つのおにぎり |

| R472が重複した状態で清見町大原の集落を通り抜ける。集落内だが直線的な2車線道路なので走りにくさは感じない。集落を抜けるとR257とR472の串刺しおにぎりが立っており、大杉橋の手前の電光掲示板には2つのおにぎりが表記されいる。その電光掲示板から左に分岐して馬瀬川の右岸を走る道路が旧道と思われ、現道は緩やかな勾配の2車線道路となっている。 | ||

|

|

|

| 215.楢谷洞門 | 216.なぜかR472単体のおにぎりがある | 217.別荘らしき建物も多い |

| 馬瀬川を何度か渡りながら旧道と交差しながら2車線快走路と淡々と走る。落石注意の標識が設置されているものの断崖絶壁の谷筋ではなく開けた谷筋のため、落石の危険を肌で感じるような場所ではない。楢谷洞門をくぐり馬瀬川に沿って左にカーブして西の方角に進み、楢谷集落を通り抜ける。楢谷集落から先は右にカーブして6%とやや急な勾配を上り、別荘が点在する中を快走する。 | ||

|

|

|

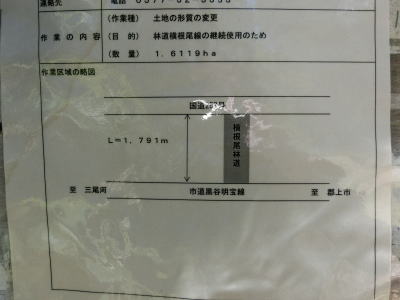

| 227.麦島峠方向からゲートを撮影 | 228.中部電力の保安林内の作業標章にR257の表記あり | |

| T字路を直進する道路も飛騨森林管理署が管理する林道で、近くの電柱には中部電力により保安林内作業許可標章が付けられており、その地図にはR257が表記されている(作業許可を受けているのは国道ではなく林道部分)。周辺で工事をしている様子もなく、国有林とあってはこの先この区間から延伸されて分断が解消される可能性は低いものと思われる。なお、地図によって端点としている場所が異なるが、スーパーマップルではT字路まで国道色で塗られている。 | ||

|

|

|

| 229.麦島峠方向を撮影 | 230.高山市の保安林内作業許可標章にR257の表記あり | 231.許可標章で対象とされた林道? |

| 旧荘川村側の端点からレポを再開する訳だが、迂回ルートはr73まで戻ってからr73を北上して高山清見道路の高山西ICから東海北陸道に進み、荘川ICで降りてR158を走るルートが通行できる可能性が高くかつ時間的に最短である。その距離約61kmに達する。わずか数キロの分断区間の先に行くために61km、約1時間半も走らなければならない。 そして旧荘川村側端点も地図によって場所が異なっているので厄介である。旧清見村側端点をスーパーマップルのものにした関係で、こちら側もそれに準じた位置を端点としている。が、特に目印も何もない場所なので、その役割を担いそうな高山市の保安林内作業許可標章が立っている場所を端点とした。R158との三尾河交差点からだと約3.8kmの距離である。なお、道路そのものはさらに奥に続いている。 |

||

|

|

|

| 232.標章からR158方向を撮影 | 233.古屋敷橋 | 234.左側は庄川が流れている |

| という訳で他の分断国道と同様に点線区間を通り抜けてきたと仮定してレポを続ける。庄川沿いのダートで道幅は1.0車線幅しかなく狭い。所々に退避できるスペースはあるが、交通量を考えれば充分な間隔かもしれない。地図を見る限りは山中峠を経て郡上市の旧名宝村に抜けられる。また、この日は10トンダンプが走行していたのを目撃している。 端点(仮)を後にして1.0車線幅のダートを進んでいると古屋敷橋で古屋敷谷を渡る。昭和39(1964)年竣工なのでちょうど50年が経過している。橋上部分は舗装されているはずだが土が堆積しておりダートと何ら変わらない状態になっている。その後も庄川に沿って狭路を走る。舗装すらされていない状態にあってはガードレールはもちろんデリニエーターすら設置されていない。 |

||

|

|

|

| 235.釣り客のものと思しき駐車車両がある | 236.補修された法面も見られる | 237.一部泥濘箇所あり |

| 約200m進むとやや広くなっている場所を通るが、崩れたまま放置されている法面が確認できる。山肌むき出しで落石防止対策がなされていないが、補修された法面も見られる。崩れた際に通行に支障があったため補修されたのだろう。谷筋を走っているが、日が射しこんでいるため雰囲気は明るい。そのためぬかるんだ場所は少ないが、それでも泥濘と化している場所がない訳ではない。降雨中や直後の路面はもっとマディな状態になっている事だろう。 | ||

|

|

|

| 243.まだ新しい舗装の2車線道路 | 244.バイパスと現道の境はやはりカーブがある | 245.バイパスは庄川の左岸を通る模様 |

| 舗装面が新しく改良されて間もないと思われる2車線道路になるが、このまま終わるはずもなくセンターラインがなくなり上り勾配のS字カーブを曲がって従来の1.0車線幅に戻る。センターライン区間から真っ直ぐに庄川を渡る方向にはバイパス工事箇所があり、どうやらバイパスは庄川の左岸に通る計画のようだ。 | ||

|

|

|

| 246.庄川の右岸を走る | 247.バイパス(?)と現道の接続は相変わらずいい加減 | 248.左側には旧道がある |

| 庄川の右岸の1.0車線幅の狭路を走る。ガードレール等の転落防止対策はされていないが、万が一川に転落しても落差が大きくないため、落ちたら死ぬ事態になる可能性は低い。約300m程狭路を走ると不自然な右カーブと勾配を上って新しい舗装の2車線区間を走る。すぐ左側には閉鎖された旧道が走っており、100m強で右にカーブしてから狭くなり古い舗装の道路に合流(?)する。 | ||

|

|

|

| 249.広狭の変化が激しい | 250.道幅が変わる地点にカーブあり | 251.庄川を渡ってバイパス予定線と合流 |

| またしても現れた1.0車線幅の狭路を橋ているとまたしても不自然なカーブの先で2車線になり、その2車線区間も不自然な右カーブを通って狭路に戻る。その後は左の直角カーブを曲がり1.0車線幅の橋で庄川を渡る。対岸にはバイパスの橋脚が立てられており、No.245の車線からここまで庄川の左岸を通るものと思われる。 | ||

|

|

|

| 252.庄川の橋からは2車線 | 253.道路はまだ続いているのに左折させられる | |

| 橋の西詰でバイパス予定線と合流してからは少し年月の経った舗装の2車線道路となる。2009年8月23日のR472トレースの際はここで工事が行われていたため引き返している。と、さらりとR472が出てきたが、麦島峠を含む分断区間はR472が重複している。 2車線道路を約900m走ると片側車線だけを塞ぐ形でバリケードが置かれている場所に至る。道路そのものはバリケードの奥にも続いているが、カーブの先の見えない場所までしか続いておらず通り抜ける事ができない。よって2014年5月の時点では左折しなければならない。 |

||

|

|

|

| 254.杉林の中を走る狭路 | 255.東海北陸道の下を通過 | 256.軽岡峠旧道との交差点を左方向へ |

| バリケードの手前を左折すると杉林の中の1.0車線道路とまさに酷道と言わんばかりの道路状況になる。「路肩注意」と「落石注意」の看板が酷さに花を添えている。杉林を抜けると空が開けて前方には高い位置を走っている東海北陸道の高架の下を通過する。当然ながらインターでの接続はない。高架から約350m程走ると軽岡峠を通る旧道との交差点を道なりに左へ進む。逆方向からの走行であれば案内のないT字路を右折する形になるのでルートミスに注意が必要である。 | ||

|

|

|

| 257.意外にも長いストレートがある | 258.左折の道路は旧道? | 259.仮設橋のような橋を渡る |

| 旧道との交差点からは1.5車線と道幅は狭いものの見通しの良いストレートが待っている。中ほどに退避所が設けられているが、そんなものが必要な程の交通量があるのだろうか。もっとも走行した日は釣人と思われる駐車車両は複数見られたので、時期や天候によっては場所の割に通行車両があるのかもしれない。ストレートと終わりは右にカーブしており、旧道なのかどうかわからない道路が交差している。その先で庄川を渡るが、路面が鉄板という仮設橋のような状態である。 | ||

|

|

|

| 260.2車線分の用地は確保されている | 261.魚帰り橋 | 262.魚帰滝 |

| 仮設橋もどきから先も1.5車線幅と狭いが、2車線分の用地は確保されているようで右側には未舗装のスペースがある。そのスペースは魚帰り橋まであるが、橋自体はセンターラインはないものの2車線分の幅で造られている。魚帰り橋からは名称の由来となった魚帰滝を見る事ができるが、バイパスが開通して交通量が多くなれば橋上に停車する事も出来なくなってしまうかもしれない。 | ||

|

|

|

| 266.左折後は1.0車線幅の道路を下る | 267.R158・R472三尾河交差点 | 268.「257号」を記された境界杭がある |

| 左折すると1.0車線幅の狭路を緩やかに下る。需要がなさそうな区間だが路上の堆積物等はなく、狭い点を除けは田舎によくある道路と言える。勾配を下り切った所でR158・R472との三尾河交差点に突き当たる。交差点の南東には「257号」と記された境界杭(?)が立てられており、こちらの道路の方がR257に指定されている可能性が高いと思われる。なお、この案内標識も信号もないこの交差点がR257の終点である。R472は引き続きR158に重複して高山市街方面に伸びている。 | ||